剣道のたのしさを伝えたい

-

剣道の民族誌〈茎穴から世間を見れば〉

¥2,640

予約商品

栃木県在住の大橋弘氏の連載が『月刊 剣道日本』で開始されたのは2019年1月号。以降、特集企画に付随した数々の論考もあわせて執筆。スポーツと武道の違いを端的に語り、独自の観点で剣道と関連づけながら政治や社会、思想、哲学を紐解いてきた。著者渾身のコラム、小説、提言をひとまとめにした、他に類のない剣道の民族誌。 第一章 サムライと現代剣士 第二章 茎穴(なかごあな)から世間を見れば 第三章 小説「再生」 第四章 私的「車いす剣道」宣言 第五章 「のこみぶみ」若き剣士へ ※「剣道日本」ホームページにて書籍の一部を読む事ができます。 https://kendo-nippon.co.jp/post-10078/ 著者=大橋弘(おおはしひろし)昭和27年(1952)2月、栃木県生まれ。宇都宮大学大学院修士課程修了。元栃木県公立学校教員、元八洲学園大学公開講座講師、書剣林大橋道場館長、剣道教士七段。『虚無を生きる―深沢七郎入門―』(近代文芸社日本図書刊行会)など著書多数。 昭和55年(1980)から深沢七郎の「夢屋」に出入りする。このサロンには白石かずこ、大場みな子、石原慎太郎、立松和平、嵐山光三郎、赤瀬川源平などが出入りしていた。「楢山節考」を巡って対立し「疎遠」になったが、おりんの文学的造形が、「火山列島の民」の具体的形象である、という考えは変わっていない。

-

剣道──範士が語る

¥3,080

小誌『月刊 剣道日本』において、平成16年(2004)5月号から平成18年(2006)2月号まで22回にわたって掲載した連載「範士が語る」。著者の高山幸二郎氏は修行の果てにたどりついた各範士の深みのある剣道観を引き出し、川村典幸カメラマンは年輪を刻んだ味わい豊かな範士たちの表情を写真に収めました。試合の勝ち方や昇段審査に生きる技術論とはまた違う、真の強さを身につけることを欲した先達たち。戦前に剣道修行に打ち込んだ範士たちが、どのような剣道を目指し、どのような教えを受けてきたかという具体的な話の数々は、「正しい剣道」を求める人々に多大なヒントを与えてくれること必至。剣道の奥深さや、修行の先に醸し出された味わいのある人間味に触れたい方々へもオススメの一冊。 登場する範士(掲載順) 植田一(香川・九段)、堀籠敬藏(宮城・九段)、原田源次(岩手・八段)、羽賀忠利(静岡・八段)、鷹尾敏文(三重・九段)、棚原恵教(沖縄・八段)、倉澤照彦(神奈川・九段)、吉原晋(千葉・八段)、阿部三郎(東京・九段)、小平初郎(長野・八段)、尾㘴原實雄(茨城・八段)、和田金次(千葉・八段)、西野悟郎(高知・八段)、川原大三郎(東京・八段)、内山眞(秋田・八段)、児嶋克(鹿児島・八段)、井上晋一(京都・九段)、井上義彦(静岡・八段)、小西司郎(東京・八段)、永田健太郎(鹿児島・七段)、高井銕夫(東京・八段)、西川源内(奈良・九段) 著者=高山幸二郎(たかやま こうじろう) 昭和22年、秋田県横手市に生まれる。剣道は中学1年から始め、加藤春作教士に手ほどきを受ける。横手高校では、同校OBの若林信治範士や、古川汎仁教士、部長の戸沢広海教士等に指導を受ける。雑誌編集を経てフリーとなり、主としてスポーツ誌に記事を執筆する。著書に『剣道 八段の修行』『剣道 新・八段の修行』『一川格治金言集─いまに伝えたい剣道修行の心得─』(いずれも剣道日本刊)などがある。

-

【2025新春の新刊】剣士の心得〈弐巻〉馬場欽司=著

¥2,500

『月刊 剣道日本』の人気連載コラム「敗者はいらない」の単行本化第二弾。 連載は2007年4月号に始まり、2025年2月現在も継続中。 本書は連載を時系列で年度ごとにまとめ、「弐巻」では2013年から6年分を収録。 「勝ち負けだけが人間の優劣を印象づける剣道界には未来はない。 『剣徳』を伝える指導、剣道の厚みを感じさせる指導が広まれば、剣道人は個々が勝者になれる」 とのキャッチフレーズを謳ってきたとおり、筆者の思考にはつねに弱者への温かみがあり、 教育者として「剣道を通した人格の陶冶」に徹してきた。士(サムライ)の生きざまに学ぶ……

-

【2024秋の新刊】剣士の心得〈壱巻〉馬場欽司=著

¥2,500

『月刊 剣道日本』の人気連載コラム「敗者はいらない」の単行本化。 連載は2007年4月号に始まり、2024年11月現在も継続中。本書は連載を時系列で年度ごとにまとめ、上巻では最初の6年分を収録。連載時は、毎回のキャッチフレーズとして次のような文言を謳ってきた。 「勝ち負けだけが人間の優劣を印象づける剣道界には未来はない。『剣徳』を伝える指導、剣道の厚みを感じさせる指導が広まれば、剣道人は個々が勝者になれる」 剣道を哲学的にとらえる教育者の、愛と情熱に満ちた咆哮… 〈主なコンテンツ〉 「剣徳と礼」「竹刀と刀」「教育と剣道」「技前(技前)を考える」 「剣道の拍子」「教育者としての憤り」等、全71項。全296ページ

-

〈2024年新刊〉脱常識で愉しむ生涯剣道

¥2,970

合気になるな! 目指せ八段! 著者は大分県在住の市井の剣道愛好家・池永祐一郎氏。 サラリーマン剣士だった池永氏は、剣道好きが昂じ、居合道や古流、果ては防具づくりにも興味を持って深く探究。 書物を読み、先生・先輩の教えに真摯に耳を傾け、気づきを得れば身になるまで鍛錬に励むことを時間をかけて楽しんできた。 そんな勤勉さや物事を掘り下げる力をもった池永氏が、労を惜しまぬバイタリティーを駆使してまとめたのが本書である。 「合気になれ」と言われがちな剣道だが、古書や古流を通して「合気になる」ことの本当の意味を探り出したのも池永氏の求め方の真骨頂。 剣道界の常識とされてきた事柄にも次々と切り込みながら、気持ちよく生涯剣道をまっとうしようとする。 令和5年5月に剣道八段合格。 難関の審査に向けた取り組みや、見事に目標を達成した氏の自己分析は市井の剣士たちにとっても大いに参考になるはずだ。 第一章 好きこそものの上手なれ 第二章 常識と非常識のはざまで 第三章 一刀流をやって八段になろう! 第四章 潜在意識のクセを暴いて高次の剣道世界へ 第五章 目標達成のための基礎知識 第六章 範士五人の言葉 ~昇段の極意がこの中にある!~

-

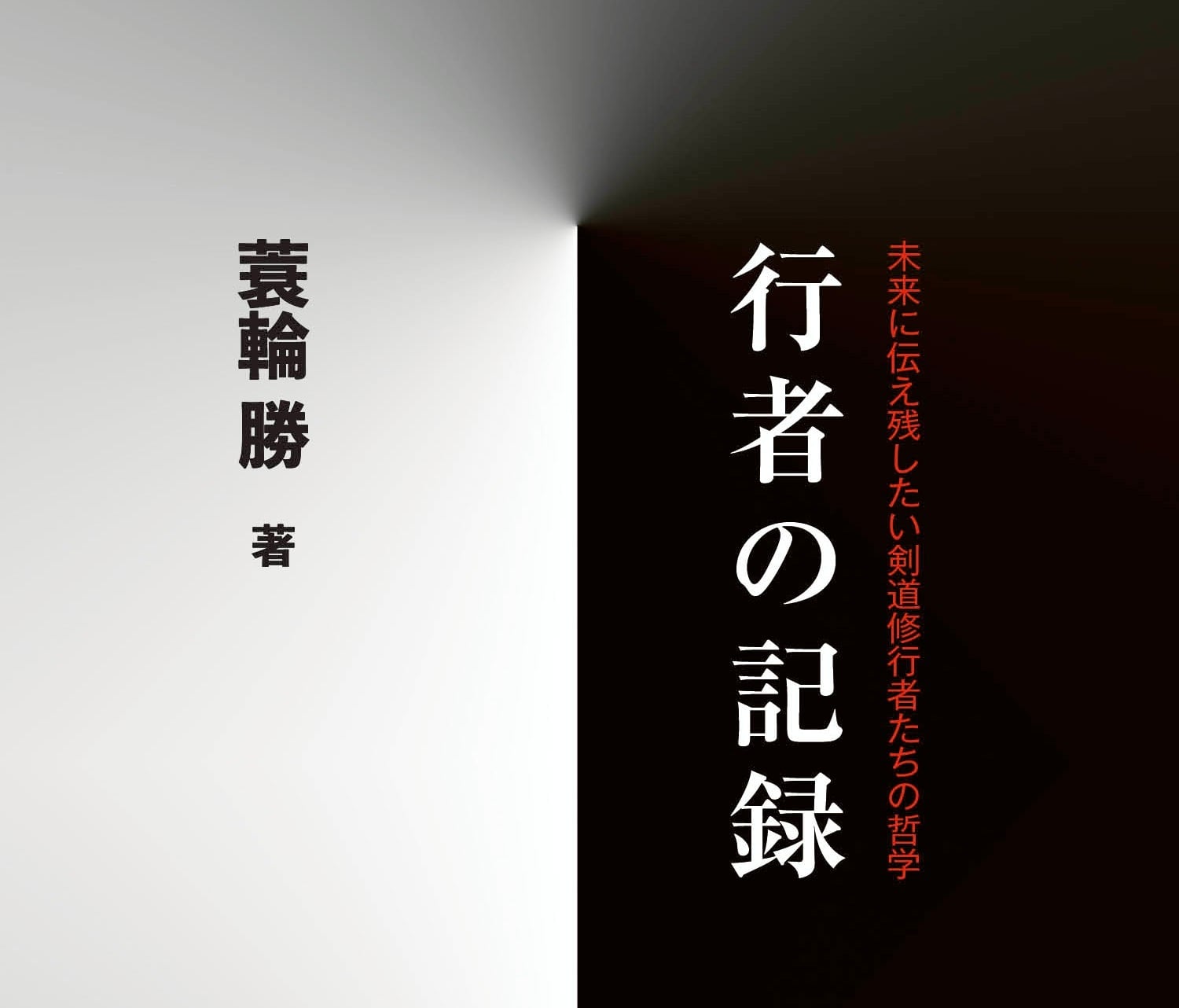

行者の記録(未来に伝え残したい剣道修行者たちの哲学)蓑輪勝=著

¥2,420

講談社野間道場の記録と記憶を通して、戦前・戦後の出来事を後世に伝えることになったのは、小澤丘範士の次のひと言がきっかけだった。 「野間道場のことを後世に伝えなさい」 講談社の野間道場では持田盛二範士十段をはじめ剣道の大家と呼ばれる人々が、みずからの修行もかねて後進の指導にあたっていた。来る人々に対し、「段を捨てて稽古をしなさい」と持田範士は説いたという。 その野間道場に40年通い続けたのが著者の蓑輪(みのわ)勝氏。大家のひとりから「野間道場のことを後世に伝えなさい」との言葉を受け、それを使命として本書を綴った。 昭和天覧試合で優勝を飾った恩師・望月正房範士の底知れぬ強さや実直な人柄も、伝え聞いたさまざまなエピソードを交えながら紐解いていく。佐藤卯吉、小澤丘、小川忠太郎、山内冨男、森島健男……ら、明治・大正に生まれ、昭和の剣道を支えた“行者”たちの剣道観にスポットを当てた随筆集は、その時代の世の中の事象も散りばめながら、人の生き方そのものにも切り込んでいく。 映画『武士の一分』など山田洋次時代劇三部作において「剣術指導」を託されたことについては、「野間道場で剣道の真髄に触れられたことが活きた」と言い、綴られた役者たちの裏話の数々も興味深く読める。 大家たちはどのような剣道哲学を持ってこの世界を支えてきたのか──来年の2025年は「昭和百年」の節目の年でもある。節目を迎えるにあたり顧みるにふさわしい“汚れなき人間力”が、明治・大正に生まれた“最後のサムライ”たちにはある。 目次 写真集 野間道場、行者のアルバム 第1話 佐藤卯吉先生は「目指すのは、剣道屋でなく剣道家がいい」と言った 第2話 日本剣道形のこころを説いた、剣徳高き佐藤卯吉先生 第3話 望月正房先生は、修行を経て“わざ師”となった 第4話 昭和四年の天覧試合と、若き望月先生の十七人抜き 第5話 司馬遼太郎氏の記事に、我が師も嘆き悲しんだ 第6話 二刀に負けたら……と檄を飛ばした中山博道範士 第7話 戦後剣道界の、やるせない出来事に触れて 第8話 「天覧試合優勝者としての誇りを持ちなさい!」と、持田先生は一喝した 第9話 “永久欠番”の大家の一人・小澤丘範士が見せた鞍馬流「巻き技」の凄み 第10話 切り返しを学ぶこと八年。和紙を重ねるような“行(ぎょう)” 第11話 「初太刀一本」は、剣道の哲学。森島範士の立合に“真機”を思う 第12話 後(ご)の先(せん)は、仄(ほの)かな光に似て 第13話 大太鼓の響きは、行者に「気構えを整えよ」と訴えた 第14話 三島由紀夫、五木寛之、剣道範士奥川金十郎、それぞれの剣道観 第15話 二刀の小太刀をかまうな。千葉仁への指導は実践で 第16話 旧野間道場に存在した四天王には、解きほぐせぬ深さがあった 第17話 行者が集った野間道場の神棚。剣道を通した人間形成 第18話 望月先生は相手の竹刀をチョンと押さえれば労せずして勝てると言った 第19話 旧野間道場最後の“白衣の剣客” 第20話 女性剣道は気品漂い、柔よく剛を制すを理想とする 第21話 形は語る。剣道は腹、人生は後の先 第22話 我が青春の野間道場と国士舘の繋がり 第23話 山田洋次時代劇から見た旧野間道場 第24話 道場の姿形は消えるとも、師らの言葉の火は灯り続ける 第25話 段を捨てて稽古をしなさい 追 記 後の先にまつわる教え 対 談 かつて野間道場では──二人が偲ぶ、大家に学んだ修行時代 聞き手/蓑輪 勝 語り手/野尻忠克 著者 蓑輪 勝(みのわ まさる) 昭和16年(1941年)東京に生まれる。中学1年のときに剣道を始め、昭和42年、講談社野間道場に入門。望月正房範士を師に、佐藤卯吉、小川忠太郎、森島健男各範士らに指導を受ける。昭和55年、文部省高等学校武道(剣道)教員免許取得。都立高校で剣道教員となる。平成元年、南アルプスの麓、山梨県白州町(現北杜市)に宿泊所付き道場「正心館」を建て移住。『たそがれ清兵衛』『武士の一分』等、山田洋次監督の映画作品に剣術指導として関わってきた。

-

剣道にめぐり逢えた幸運(小林英雄著)

¥2,420

波乱万丈の自伝と剣の術理の指南 神奈川県剣道連盟会長、剣道範士八段 小林英雄 著 コンテンツ 第一章 発 心──考えることが当たり前となった剣道事始め 第二章 決 心──逃げずに進めば世界は広がる 第三章 探究心──八段合格につなげた〝攻め〟の理解 第四章 向上心──八段審査を目指す方々に伝えたい昇段審査の心得 第五章 関 心──稽古前に噛み締めておきたい言葉 第六章 核 心──信じて目指した“仕太刀の心境” 第七章 慈 心──知っておきたい道場での礼法、作法 第八章 自尊心──心はどこに置くべきか 第九章 相続心──剣道を楽しむコツ(子どもから大人まで)

-

動く骨〈コツ〉 動きが劇的に変わる体幹内操法(オンデマンド版)

¥2,640

14年間勤めたトヨタ自動車(株)では設計の仕事に従事。自身の腰痛を契機にヒトの身体についての探究をし始め、1999年に独立して“動理探究家”となる。以後、著者は、みずからまとめあげた「体幹内操法」に基づき、あらゆるスポーツや武道におけるコーチング等で実績を積み上げてきた。各スポーツの運動特性をとらえたうえでの上達法を紐解き、武術家が用いる身体操作も理論的に解き明かす。2023年初頭から「モーションコーディネーター」という新たな肩書きで活動している著者。それに伴い、2005年に上梓した「原点」となる本書を18年ぶりに復刻することとなった。 本書で詳解されているのは、端的に言えば「骨の操作感覚を豊かにするためのトレーニング方法」。プロローグの中で、著者は次のように語っている。 「骨格操作によるウエイトトレーニングは、重力と調和するように筋肉の協調性を向上させる『筋トレ』と言い換えることができます。さらには、骨格操作を確実なものとするという意味から、『筋肉の骨格操作感覚向上トレーニング』とも言い換えることができ、このトレーニングの通称を『骨トレ』と言っています。この通称『骨トレ』の名付け親は、本書の中でモデルを務めていただいた岩崎和久氏です。このような感覚で骨格を操るとあらゆる動作に相互作用が働き、身体を楽に効率的に動かせる骨格操作の道筋に気づいてきます。これこそが『動く骨(コツ)』なのです。体幹内操法の操作感覚をつかみ取っていく課程で、このイメージが徐々に身体で感じ取れてきます」 A5判 288ページ 定価2,640円(本体2400+税10%)

-

【完売】運・鈍・根 西善延 〜京都大学剣道部師範一代記シリーズvol.2〜

¥3,300

SOLD OUT

戦後の京都大学剣道部の師範を務めた西善延範士の一代記を京都大学剣道部が編纂した。 西善延範士は大正7年1月1日、奈良県十津川村に生まれた。十津川中学(現・十津川高校)卒業後、昭和12年に国士舘専門学校(現・国士舘大学)に入学。戦後は南海商業学校(現・岸和田市立産業高校)教員、大阪市警視庁剣道教師を務め、大阪矯正管区や京都大学剣道部、大阪市消防局の師範や修道館講師として後進を指導した。昭和49年範士授与、平成元年剣道九段取得。平成23年12月6日逝去(94歳)。 範士語録とご子息や教え子たちの語るエピソードで構成されている。貴重な写真も多数収録。西範士の人間性を垣間見ることのできる一冊。「運 鈍 根」とは西範士が手拭等に揮毫していたもので、人生訓である指導理念でもある。(全176ページ) ※本書は本サイトでのみの販売となっております(一般書店、インターネット書籍通販サイトでは売っていません)。80冊限定での販売です。

-

剣道と刀法──真剣と竹刀剣道の融合を目指す

¥2,400

近藤光(愛興館館長)=著 B5判(カラー) 144ページ 日本刀は、チャンバラ映画に見られるような切り合いに特化した道具ではなかったという。戦国時代における戦いも、槍、薙刀(なぎなた)、長巻(ながまき)といった道具が主で、討ち死にした者はそれら道具に次いで、石で討たれたケースの方が、刀のそれよりも多かったという説もある。「伝家の宝刀」は最期の切り札という意味だが、実際の刀は相手を制する代物というより、自身の「御守り」として携えていたといわれるほど、刀は日本人の精神性に寄り添った神聖な道具であったようだ。 刀を抜かずして事を治めることを本旨としたのがかつての武士。もちろん「切る」技術を修行によって高めてこそ、“活人剣(かつにんけん)”の域に達したのであろうが、対峙した相手を殺(あや)めず活かす境地が武士の中に生まれたことからも、日本刀そのものが「平和思想」に則った、世界的にも稀(まれ)な武器であったことが伝わってくる。 その日本刀を授業の一環として取り入れたのが、多くのオリンピアンを生み出している日本体育大学。日本で初めてとなる「刀法の授業」は、受講生が実際に日本刀で巻藁(まきわら)を切るところまでを目指す本格的な内容となっている。そこにたどりつくまでには、日本刀の歴史、製造方法、刀を扱う作法、刀にまつわる言葉、切るために欠かせない事細かな技術……など、学ぶことは数多い。 講師を務めるのは、自宅に剣道場も構える近藤光氏。刀への造詣も深く、剣道とともに古流や抜刀道にも長く携わってきた。その氏が目指すのは、真剣と竹刀の融合であり、実際に真剣を扱うことで竹刀剣道の技術自体の検証も試みている。日本体育大学といえば、優秀な剣道指導者を数多く輩出。近藤講師のなかにも、将来の教育者に、次代を担う子どもたちに刀法に則った正しい剣道を伝えて欲しいという切なる願いがある。 そうした意味でも、剣道の原点である「刀」のことを余すことなく知ることができる本書は、“真の剣道”を目指す剣道人必見の一冊。刀を製作する刀匠(とうしょう)のインタビューにも日本刀の真理がかいまみえ、QRコードの読み取り方式による動画特典は、5項目合わせて150分にも及ぶ。映像で見る刀の差し方、置き方、扱い方、抜刀(ばっとう)、納刀(のうとう)、振り方、切り方などは、このうえなく分かりやすい。 美術刀剣の書籍とは違った「切る」という刀の特性にもしっかりと踏み込んだ本書は、大学のテキストにとどまらない、真剣の魅力を広く世に伝える稀有な一冊だ。

-

純(ずん)な心 齋藤正利 〜京都大学剣道部師範一代記シリーズvol.1〜

¥3,300

戦後の京都大学剣道部の初代師範を務めた齋藤正利範士の一代記を京都大学剣道部が編纂した。 齋藤正利範士は明治37年7月19日、新潟県北蒲原郡に生まれた。旧制新発田中学で剣道を始め、大正15年に大日本武徳会武道専門学校に入学。戦後は大阪府警察剣道師範を務める他、京大や修道館で後進を指導した。昭和36年範士授与、昭和47年剣道九段取得。昭和50年8月12日逝去(71歳) 齋藤範士は、当時の部員から「おやじ」と慕われ、その「純な心」に多くの部員が感銘を受け、範士の教えは部員の卒業後の人生に大きな影響を及ぼしたという。 本書は、範士語録とご子息や教え子たちの語るエピソードで構成されている。貴重な写真も多数収録。齋藤範士のあたたかで高貴な人間性を垣間見ることのできる一冊となっている。

-

完売【DVD】剣道模擬審査 四・五段編

¥7,260

SOLD OUT

剣道昇段合格を目指す剣士必見のDVD 本審査を想定した立合いに挑むのは、四・五段をこれから受審する一般剣士。審査側に立つのは、八段範士4名。合格、不合格だけではない、模擬だからこそできる詳細な解説や、直接指導も収録。数多くの事例から、合格へのカギが浮かび上がる。 収録内容 【ディスク1】 四段受審の部・第一組~第四組 立合、講評、”もう一歩”から”合格”へのカギ~ (1)藤原範士の「小手面技の稽古で剣道の幅を広げる」 (2)角範士の「気勢を発する、初太刀に賭ける」 (3)篠塚範士の「体の勢い、応じ技を強化する」 (4)千葉範士の「有効打突のための握り方チェック」 日々の稽古はこれで向上!八段範士の4レッスン~ レッスン1・切り返し、打ち込みの心得 レッスン2・元立ち、かかり手の意識の持ち方、高め方 【ディスク2】 五段受審の部・第一組~第四組 立合、講評、”もう一歩”から”合格”へのカギ~ (5)千葉範士の「正しい構え、足腰の攻めから応じ技へ」 (6)角範士の「相手の心の残像を読み、技をつなげる」 (7)藤原範士の「相手を引き出す右足の攻め入り方」 (8)篠塚範士の「体を練り上げ、気位のレベルまで高める」 日々の稽古はこれで向上! 八段範士の4レッスン~ レッスン3・「溜めて打つ」を身につける レッスン4・日本剣道形から学ぶ「真剣勝負の心」 篠塚増穂・角正武・千葉仁・藤原崇郎/監修 発売日:2008/05/01、2枚組250分

-

完売【DVD付き書籍】模擬審査でよく分かる、剣道昇段への道-四・五段編-

¥2,860

SOLD OUT

合格と不合格の境界線はここだ 誰もが知りたかった段位審査の合否の違いが、一般剣士が挑戦した模擬審査から見えてくる。気勢や攻防の流れなど、写真では理解しにくい部分は映像で、八段範士による講評と技術講座はテキストで復習。 目次 第1章・剣道段位審査を知る 第2章・実技合格へ―基本の徹底編 第3章・実技合格へ―錬熟度の発揮編 第4章・八段範士が語る四、五段受審の心得 補章・学科審査例題集 篠塚増穂・角正武・千葉仁・藤原崇郎/監修、剣道日本編集部/編 発売日:2008/06/01、A5判、112ページ、DVD115分

-

「期間限定→販売終了」故・戸田忠男範士のメソッドを学ぶ超貴重映像

¥7,000

SOLD OUT

令和二年二月二十二日。 戸田忠男の二刀が蘇る― 戸田忠男範士を中心とする二刀サミット研修会の講習・稽古の模様を、このたびDVDとしてご提供することが決まりました。 これは、2016年3月号「剣道日本」WEB付録に収録されていた映像です。 範士は、この翌年に急逝。 直接指導される映像としては、おそらく生前最後のものと思われます。 「一二一如」。「一刀も二刀も同じである」という信念を貫かれた範士のご指導には、二刀はもちろん、一刀にも活かせるメソッドがふんだんに盛り込まれています。 ※映像の一部を、弊社YouTubeチャンネルで見る事ができます https://www.youtube.com/watch?v=oUpG11h52WE 【注意】 ※公式通販サイト限定商品です。書店等では販売していません ※注文を受けてから製作いたしますので、お手元に届くまで2〜3週間程かかりますことを予めご了承願います ※月刊『剣道日本』2020年4月号では、昨年11月に実施された第6回二刀サミット研修会の映像をDVDに収録(→販売終了しました)

-

おとなの剣道上達講座

¥1,540

社会人剣士よ、正しい剣道を目指そう! 試合中心だった学生時代までの剣道では、社会人になったら通用しない。意識を変え、技術を変え、稽古を変えなければ、そこからの長い剣道人生を楽しめない!学生剣道から脱皮できない剣士や復活組にも知って欲しいおとなの剣道の学び方を、指導の実例をまじえ、優しくわかりやすく説く。 目次 1・社会人剣士よ、正しい剣道を目指そう 2・正しい持ち方は、基本中の基本である 3・生涯剣道のためにも、覚えておきたい返し胴 4・社会人剣士が、切り返しを学ぶ意味 5・社会人剣士が、かかり稽古を学ぶ意味 6・昇段審査で私が心がけてきたこと 7・昇段審査で心がけてほしいこと 8・社会人剣士が突きを覚える意味 9・稽古の基本は、構えの見直しと徹底した模倣 10・ひとりでできることをつきつめる 11・社会人ならば、竹刀にも気を配りたい 12・社会人が気をつけるべき着装とは 13・社会人が求めるべきは、相手を崩す”攻め” 14・社会人が求めるべき、稽古に対する姿勢 付章・八段挑戦始末記 波多野登志夫/著 発売日:2013/07/19、A5判、192ページ

-

【DVD付き書籍】正しく学んで強くなる、少年剣道のきほん:上

¥1,980

剣道を志す小・中学生やその保護者、初心者から指導者まで、マンガや写真、映像付きで、楽しく学びながら上達する《少年剣道》テキストの決定版。監修は名門・柏武道館の館長菅野豪氏。 上巻では、防具をつけるまでの基礎から稽古法をやさしく解説。 下巻では、防具をつけてからの各種基本技の稽古法をわかりやすく指導する。 目次 1・礼法 2・竹刀のあつかい方 3・剣道着と袴の着装 4・構えと足さばき 5・胴と垂れの着装 6・面と手ぬぐいの着装 7・構え方と納め方 8・素振り(入門編) 9・素振り(実践編) 菅野豪/監修 発売日:2005/11/02、A5判,96ページ、DVD46分

-

【DVD付き書籍】正しく学んで強くなる、少年剣道のきほん:下

¥1,980

剣道を志す小・中学生やその保護者、初心者から指導者まで、マンガや写真、映像付きで、楽しく学びながら上達する《少年剣道》テキストの決定版。監修は名門・柏武道館の館長菅野豪氏。 下巻では、防具をつけてからの各種基本技の稽古法をわかりやすく指導する。 上巻では、防具をつけるまでの基礎から稽古法をやさしく解説。 目次 10・間合 11・面打ち 12・小手打ち 13・胴打ち 14・切り返し 15・ひき技 16・連続技 17・打ち込み稽古 18・稽古法 菅野豪/監修 発売日:2005/11/02、A5判,96ページ、DVD47分

-

【DVD付き書籍】髙倉先生の面白!びっくり!新発想!剣道レッスン

¥1,980

できないをできるに変える! 大分県内の中学校の教員として剣道部を指導、全国大会で上位入賞へと導いている著者が明かす、独自の稽古法解説本。そのやわらかい発想から生まれる剣道レッスンは、目からウロコものばかり。楽しく短期間に強くなる!レベルアップを目指す小・中・高校生や指導者におすすめの一冊 目次 1・素振りを正しくのびのびと! 2・足さばきと手の内の基礎を固める! 3・切り返しを身につけ強くなる! 4・悪いクセはこうしてなくせ! 5・つばぜり合いでせり勝つ! 6・身体と技をもっと磨いて強くなる! 7・本番に強くなる必殺稽古はこれだ! 特別Lesson1・補助棒をつくろう! 特別Lesson2・中心棒をつくろう! 髙倉聖史/著 発売日:2008/05/30、A5判、144ページ、DVD100分

-

剣道好きをつくる指導:上-武道必修化対応-

¥1,430

初めて剣道をする人たちが、熱中し、楽しく活発に、意欲的に取り組んでくれる授業とは?またやりたいと思わせる指導とは?厳しくて、難しそうな、剣道人を育成するための伝統的な方法とは別な発想で、独自に組み立て実践した授業を、指導者の言葉、生徒の感想を含め紙上に再現。中学~大学での剣道授業をはじめ、広く初心者指導に応用可能。 目次 第1章・「まさか剣道授業が」 第2章・先入観を変えよう 第3章・初めての剣道授業 <コラム>左利きとサムライの文化 第4章・ボール打ち <コラム>長所を伸ばすか欠点矯正か 第5章・類似の運動体験の効果 第6章・スキップ、ステップ <コラム>日本的と西洋的 第7章・腕と足の動きの結合 第8章・竹刀を振る <コラム>茶巾絞り 第9章・打撃の手応え <コラム>もっと大きく 第10章・身体への初打撃は胴打ちから 第11章・指導の順序 第12章・面打ちへの導入 第13章・素早い小手打ち <コラム>突きは必要? 浅見裕/著 発売日:2011/05/12、A5判、240ページ

-

剣道好きをつくる指導:下-武道必修化対応-

¥1,430

初めて剣道をする人たちが、熱中し、楽しく活発に、意欲的に取り組んでくれる授業とは?またやりたいと思わせる指導とは?厳しくて、難しそうな、剣道人を育成するための伝統的な方法とは別な発想で、独自に組み立て実践した授業を、指導者の言葉、生徒の感想を含め紙上に再現。中学~大学での剣道授業をはじめ、広く初心者指導に応用可能。 目次 第14章・防御の原則と方法 <コラム>剣道部員 第15章・電光石火 <コラム>攻め 第16章・フェイント攻撃 第17章・気配を感じる 第18章・二刀で反撃 第19章・風船を活用 <コラム>授業評価 第20章・上段の構え <コラム>海外での形の稽古まる 第21章・試合と審判 <コラム>60分間の指導パターン 22章・近年の授業実践 浅見裕/著 発売日:2011/05/12、A5判、224ページ

-

これならできる剣道-武道必修化時代の”五輪書”-

¥2,090

剣道を初めて教える人、剣道を初めて学ぶ人へ。全国教育系大学剣道連盟に所属する経験豊かな指導者、研究者が英知を集結し、目で見てわかる、ゼロからの剣道の教え方+学び方をわかりやすく紹介する。必修武道の授業での指導にも、剣道入門者にも最適な一冊。 目次 第1章・「地の巻」剣道とは? 1-1剣道の特性と魅力 1-2剣道のはじまりと発展 1-3伝統的な考え方 1-4礼法、作法、立ち居振る舞い(伝統的な行動の仕方) 1-5剣道場 1-6稽古着と袴 1-7竹刀と剣道具 1-8見取り稽古 1-9剣道で高まる体力(心と体を一体としてとらえる力) 1-10事故防止と安全管理 第2章・「水の巻」剣道と出会う 2-1導入は相互交流から 2-2アイス・ブレーキング 2-3類似の運動(アナロゴン) 2-4面打ち、胴打ち、小手打ちの導入法 コラム・剣道の段位制度 第3章・「火の巻」基本動作を体得する 3-1打突部と打突部位(一本とは?) 3-2自然体と中段の構え 3-3足さばき 3-4素振り 3-5面の打ち方、打たせ方、受け方 3-6胴の打ち方、打たせ方、受け方 3-7小手の打ち方、打たせ方、受け方 3-8基本習得に活かすドリルゲーム 3-9剣道授業での配慮事項 コラム・竹刀操作の注意点、握手の間合と剣先の間合 第4章・「風の巻」技を体得する 4-1二段の技 4-2引き技 4-3払い技 4-4出ばな技 4-5抜き技 4-6すり上げ技 4-7返し技 4-8打ち落とし技 4-9攻防の仕方 4-10試合の見方 コラム・演武性を重視した授業展開、出ばな面の課題特性、すり上げ技ではサッカーのキックをイメージ、戦術の立案と実行 第5章・「空の巻」剣道授業の実際 5-1剣道授業の展開 5-2剣道具を用いない授業例 5-3思考力、判断力を高める授業例 知っておきたい剣道用語・1自然体~19残心 全国教育系大学剣道連盟/編 発売日:2014/04/05、A5判、248ページ

-

【DVD】剣道・強豪の稽古法 昇龍館一福道場

¥3,520

少年剣道日本一の稽古を収めたDVD 少年剣道日本一となった恵子内容とポイントを全公開。実践的な技の組み合わせ、かかり稽古のバリエーションなど、少年指導に携わり、子供たちに勝利の喜びや剣道の楽しさを教えたいと強く願う指導者にとって必見の映像。 収録内容 基本技 基本技全編、切り返し、基本の面打ち、面→体当たり→ひき面、面→体の入れ替え→ひき面、小手面、小手面→体の入れ替え→ひき面、相小手→面、小手面→体当たり→ひき胴、小手面→体の入れ替え→ひき胴、出小手→体当たり→ひき面 技練習 相小手→面→体の入れ替え→ひき面→出小手、面を攻めて小手→ひき面→出小手、小手胴→出小手、相小手→面→体の入れ替え→ひき面→小手面に合わせて面、出ばな面、出小手、返し胴(抜き胴)、相小手から面、小手面に対して面、小手返し面の応酬、面を攻めて小手→体当たり→ひき胴→出小手、面を攻めて小手→体当たり→かついでひき面→出小手 かかり稽古=遠間から大きな技で(元立ちは打たせる)、元立ちが応じ技(三割から四割)、元立ちが応じ技(二本に一本)、相がかり+通常のかかり稽古、ひと息で小さく打つ、すべて違う種類の面打ちで 追い込み=基本の面五本、小手面(交代しながら)、面→胴→面、ひき面、基本の面三本 昇龍館一福道場の沿革 片山勝光館長インタビュー 剣道日本編集部/編 発売日:2008/11/07、収録時間:64分

-

初心者のための剣道講座-陥りやすい癖とその矯正法-

¥1,430

剣道を始める前の基礎知識から、初心者が陥りやすい癖の矯正、間違えやすいポイントの指摘とその対処法など、豊富な写真と具体例によりわかりやすく解説。初心者指導に体験の深い著者が、実際の指導にも役立つよう徹底解説。 目次 第1章・竹刀を持つ前に(礼法、竹刀の名称、着装) 第2章・竹刀を振る前に(構え、足捌き) 第3章・基本動作(素振り、三挙動、踏み込み足) 第4章・対人動作と打突 第5章・かかり稽古へ 付章・日本剣道形(太刀の形、小太刀の形) 小川春喜/著 発売日:2000/11/01、B5変型、160ページ

-

実戦のための剣道講座-ここ一番に役立つ技・八十九手-

¥1,760

剣の理法に則した技を、心理面にもふれながら豊富な写真によってわかりやすく解説、技の使用法やしかけるポイント、稽古でのアドバイスなど、勝利に向けてより多くの技を知り体得する。奥深い剣道へ実力アップの一冊。 目次 第1章・しかけ技(技の前に、中心をせめて面~突き) 第2章・しかけ技、連続技(小手面2種~突きから面2種) 第3章・応じ技(面に対する応じ技~突きに対する応じ技) 第4章・つばぜり合いからの技(技に前に~引き胴3種) 第5章・上段の技(片手面~相上段の技) 第6章・上段に対する技(しかけ技~面返し胴) 第7章・打突後を打つ技(避けた後に面2種~ひき面を追って小手2種) 小川春喜/著 発売日:2001/11/01、B5変型、240ページ